太陽光発電の仕組みとは?導入前に知っておきたい基礎知識を初心者向けに解説

SDGsが提唱されてから、住宅購入の際に環境へ配慮する人が増えてきました。新築住宅を検討中の方に人気なのが、太陽光発電の導入です。

太陽の光エネルギーを利用して家庭の電力をまかなう仕組みは、地球にやさしいだけではありません。電気を自給自足でき、電気代も節約できるメリットがあります。魅力的なシステムである一方、最適な選択のためには仕組みや費用にまつわる知識が必要です。

今回は、太陽光発電の導入を検討している方に向けて、基礎知識をわかりやすく解説します。

太陽光発電の仕組みとシステム

太陽光発電は、再生可能なエネルギーの1つとして人気です。環境問題に配慮した住宅を推奨しているメーカーは多く、太陽光発電を前提とした注文住宅も増えています。選択肢が増えてきた分、システムの仕組みや費用について知らないと導入に失敗してしまう恐れがあるので要注意です。

太陽光発電はどのような仕組み?

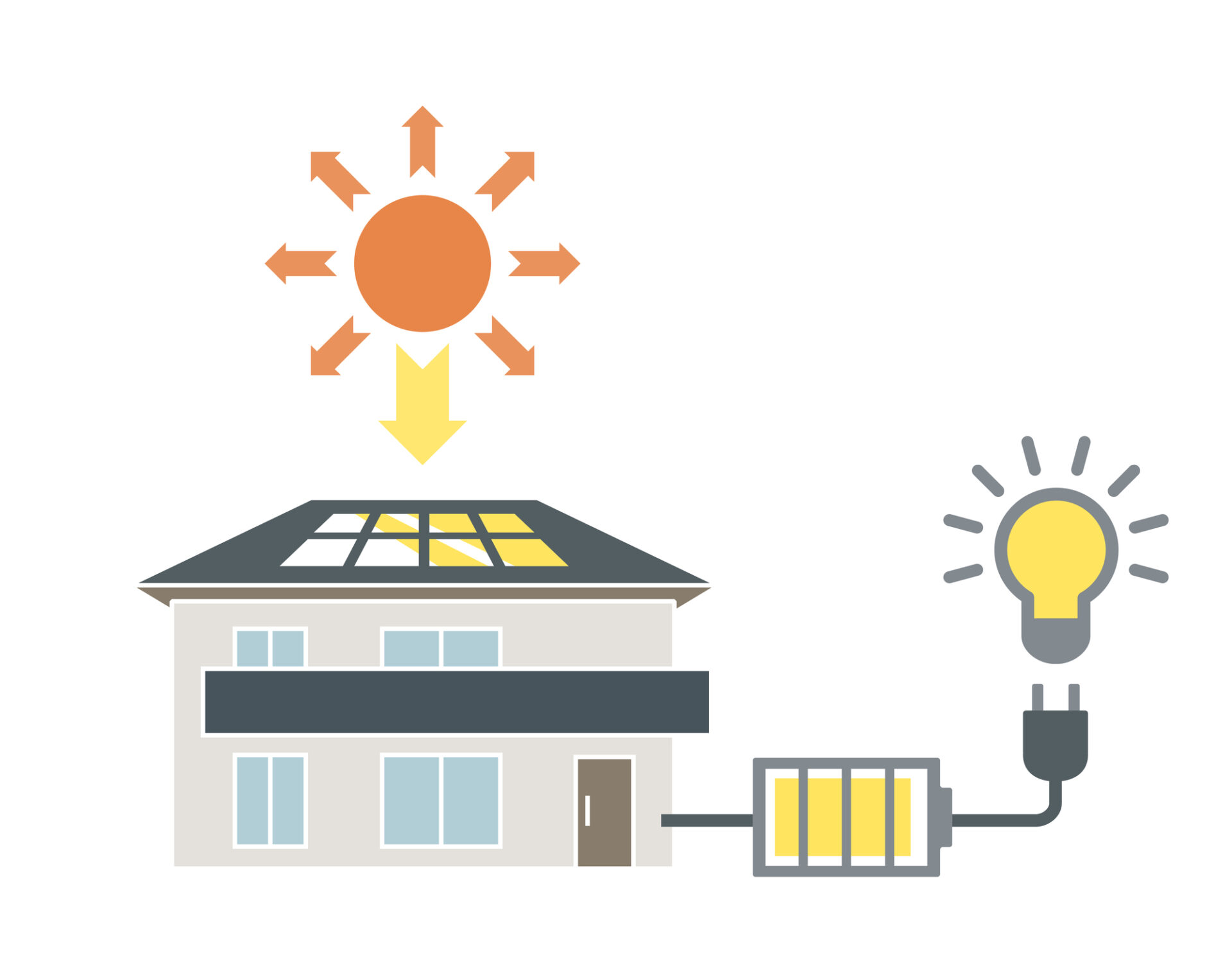

太陽の光エネルギーを利用して電気を作るエネルギーシステムです。屋根の上に専用のパネルを設置し、家庭内に電気を供給します。パネルには太陽電池と呼ばれる半導体が含まれ、太陽の光が当たると電気が流れる仕組み(光起電力効果)です。太陽電池は電池という名前がついているものの、電気を貯めておく機能はありません。

太陽電池で作られた電気は、専用の機器を通って家中の明かりやコンセントに流れます。つまり、自宅で作った電気をそのまま使用できる仕組みです。

【日常生活での活用例】

- 照明

- エアコン

- 換気扇

- テレビ

- スマホの充電など

太陽光発電のパネルは、電力会社の送配電設備にもつながっています。余った電気は電力会社に買い取ってもらえ、売電収入を得られるのも魅力的な仕組みの1つです。

太陽光発電に必要な機器

新築住宅に太陽光発電を取り入れるためには、いくつかの機器をそろえる必要があります。一般的な例は以下の通りです。

| 太陽電池モジュール | 太陽の光エネルギーを電気に変える装置です。「ソーラーパネル」や「太陽光パネル」とも呼ばれています。 |

| 接続箱 | 太陽電池モジュールから出る電気をパワーコンディショナーに送るための装置です。 |

| パワーコンディショナー(パワコン) | 接続箱から送られてきた電気を家で使える状態に変換します。停電時でも「自立運転機能」があれば電気は供給できる仕組みです。 |

| 分電盤 | 家の中の電気を分ける装置です。 |

| 電力量計 | 電力を積算し計量します。 |

| 蓄電池 | 太陽電池モジュールで発電した電気や、電力会社から購入した電気を貯めておける装置です。 |

| 発電量モニター | 発電量や売電の状況や電気の使用状況を画面上で確認できます。 |

太陽電池モジュールの設置方法は大きく分けて2種類です。

- 屋根置き型:屋根の上に架台を設置し、その上に太陽電池モジュールを取り付けます。

- 屋根建材型:太陽電池モジュールと屋根材が一体化しているタイプです。屋根材の中に太陽電池が組み込まれている仕組みとなっています。

太陽光パネルの設置方法や種類は、建物の形状や設置の目的によって異なります。住宅会社の担当者に相談しながら検討を進めると、はじめての方でも失敗しません。

太陽光発電の売買と発電量の条件

太陽光発電を設置した家庭では、電力会社と電気の売買ができます。余った電気は売り、足りないときには買える仕組みなので電気を無駄なく活用可能です。売電収入を望む場合、あらかじめ発電量の多いパネルを選択してもいいでしょう。

注意したいのは、発電量を一定に保つのが難しい点です。発電量が変動してしまう理由としては、以下の条件があります。

- 太陽光パネルの数や性能

- 日照時間や日の当たり具合

- 天候や気温などの気象条件

太陽光発電を上手に活用すれば、収入源としても役立ちます。何よりも、ライフラインの1つである電気を自宅で作れる安心感は格別です。

太陽光発電導入の前に知っておきたいkWとkWhの違い

太陽光発電について調べるにあたって、kW(キロワット)とkWh(キロワットアワー)の単位を目にする機会があります。kWは電力の単位で、kWhは電力量の単位です。見た目が似ているので混乱してしまわないよう、最初に違いを確認しておきましょう。

1kWhとは、1kWの電力を1時間使用した量を表します。たとえば、5kWの電力を8時間使用した場合、電気使用量は40kWhとなります。

下記の計算式を覚えておくと、混乱しにくいのでおすすめです。

| 電力量(kWh)= 電力(kW)× 時間(h) |

パンフレットやメーカーのホームページで、「5kWh」という表記を見かけたら、「1時間に5kWの電力を発電できる」と考えましょう。数字が大きくなるほど、1時間あたりに生成できる電力量が多い仕組みです。

電気料金の検針票でもkWhの単位が使用されているので、1か月にどのくらいの電気が必要か具体的にイメージできます。太陽光パネルの性能や枚数を考える際、参考になるのでおすすめです。

太陽光発電システムの初期費用はどのくらい?

太陽光発電の導入には、太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの機器を購入する初期費用が必要です。架台の取り付けや配線などの工事費も考慮しなければなりません。設置後には定期的なメンテナンスも必要となります。

導入費用と内訳

経済産業省のデータによると、2022年は10kWのシステム設置費用の相場が236万円で、1kWあたりの価格は23.6万円でした。具体的な内訳については以下の通りです。

| 太陽光発電パネル | 10.2万円 |

| パワーコンディショナー | 3.0万円 |

| 架台 | 3.3万円 |

| その他 | 1.6万円 |

| 工事や設計費ほか | 7.6万円 |

(出典:経済産業省「資料2 令和5年度以降の調達価格等に関する意見(案)」)

上記はあくまでも目安の価格のため、実際の費用は地域や設置条件などによって異なります。導入を考える際は、複数の業者から見積もりを取るなどして費用計画を立てるのがおすすめです。

点検とメンテナンス費用

太陽光発電システムには定期点検が必要とされています。3〜5年に1回程度の実施が推奨され、1回の点検にかかる相場は約3.5万円です。

定期点検は法的に義務づけられているわけではないものの、適切なタイミングでの点検をおすすめします。発電量の維持や安全性の確保を考えると、長持ちさせるためには必要です。定期点検では、次の項目が対象となります。

- 太陽光パネルの破損の有無

- 性能に支障が出るほどの汚れがないか

- 設置状況は問題ないか

- パワーコンディショナーやケーブル類の異常の有無

- 発電状況の点検

点検には専門の知識と技術が必要なので、必ず専門の業者に依頼してください。

定期的なメンテナンスとしては、パワーコンディショナーの交換があります。パワーコンディショナーは長く使うと摩耗してしまう仕組みのため、約20年ごとに交換が必要です。2022年の交換費用は29.2万円程度でしたが、年によって変動します。

パワーコンディショナーの交換のほかにも、蓄電池や太陽光パネルの交換や修理費用が必要です。蓄電池の交換は約10〜20年ごとを目安に考えられており、費用はメーカーによって異なります。太陽光パネルについては、出力保証期間を設けているメーカーがほとんどです。保証期間内であれば修理費用は無償となる仕組みが多いため、さほど心配はいりません。

(出典:経済産業省「資料2 令和5年度以降の調達価格等に関する意見(案)」)

太陽光発電にかかる費用は変動

太陽光パネルの数や工程が増えると、費用は高くなります。言い換えると、屋根の面積が大きいほど費用がかさむ仕組みです。面積だけでなく、設置場所によっても費用は異なります。たとえば、設置場所が庭の場合は足場が不要なものの、屋根の場合は必要となるため工事費用が多めに必要です。

メンテナンスや点検費用は、資材価格の変動や人件費によって影響を受けやすい課題があります。金額が不確定なため、導入後の予算編成が難しいと感じるかもしれません。技術の進歩により、関連機器の性能は向上し続けています。定期点検の回数の減少やコスト削減の傾向も活発なため、最新情報の確認が重要です。

太陽光発電システムは運転維持費用がかかるものの、売電収入が期待できる仕組みです。メンテナンス費用が発生しても、ほとんどの場合は赤字になりません。売電収入や節電効果により、メンテナンス費用をカバーできるためです。

太陽光パネルの主な種類と特徴

太陽光パネルは、一般的に「シリコン系」「化合物系」「有機系」の3つの種類に分類されます。住宅で使用されるのは、「シリコン系」と「化合物系」です。「シリコン系」は優れた発電効率を持ち、多くの家庭で採用されています。「化合物系」は温度が高い環境でも効率的に発電できるのが特徴です。「有機系」はまだ実用化されておらず、住宅での利用は開始されていません。

シリコン系ソーラーパネル

住宅で使用されるシリコン系ソーラーパネルは、主に4つに分類されます。それぞれの特徴は次の通りです。

単結晶シリコン

太陽光パネルの中で、最も古い歴史があります。単結晶シリコンは安定した発電効率と高い出力が強みで、エネルギーを電力に変換するときのロスが少ないのが特徴です。小さな面積でも多くの電力を生成できる仕組みなものの、高性能な分、コストが高くなるデメリットはあります。高温にはやや弱く、真夏などの暑い時期には発電効率がわずかに低下してしまう点が課題です。

多結晶シリコン

発電効率が単結晶シリコンに比べて下がってしまう代わりに、より低コストで製造できます。単結晶シリコンパネルは整った結晶から作られるのに対し、多結晶シリコンパネルでは結晶の整列がやや乱れている材料が使用されます。品質は劣るものの、コストの削減が実現できる仕組みです。1パネルあたりの発電量の低下をカバーするためには、より多くのパネルを設置しなければなりません。パネルの枚数が必要なため、大規模な場所での使用に適しています。

アモルファスシリコン

特別な結晶構造を持たないシリコンで作られた薄い膜状のパネルです。薄くて軽量で加工が容易なため、扱いやすい特徴があります。生産コストが比較的安価なものの、結晶系のパネルに対して発電量がやや下がる仕組みです。同じ量の電力を得るためにはより多くのパネルが必要となり、住宅にはあまり適していません。

HIT(ヘテロ接合型)

複数のシリコン素材を組み合わせて作られる太陽光パネルです。熱に対する耐性が高く、夏の暑い時期でも一定の発電効率を維持できます。とくに平均気温の高い地域への設置におすすめです。複雑な構造を持つため、製造コストが高くなるデメリットがあります。

日本の住宅では、シリコン系の太陽光パネルが広く採用されています。中でも、単結晶シリコンパネルが定番として人気です。多くのメーカーが製造しており、信頼性も高くなっています。

化合物系ソーラーパネル

化合物系ソーラーパネルは、シリコン以外の材料を使用して作られており、大きく2つのタイプに分類されます。

CIS・CIGS

CISとは「Copper Indium Selenium」の略で、銅・インジウム・セレンという複数の元素で作られたパネルです。CIGSは銅・インジウム・セレンにガリウムが追加されています。どちらも高温の時でも発電効率がさほど下がらないのが特徴です。

CdTe

カドミウムとテルルを使用して作られています。非常に優れたコストパフォーマンスを持ち、欧米では広く使用されている太陽光パネルです。日本ではカドミウムが有害物質とされているため、CdTeパネルを製造するメーカーは存在しません。

化合物系ソーラーパネルは、製造コストや販売価格の安さから将来的には主流となる可能性があります。住宅購入を検討している方は、太陽光発電の今後の展開を注視しておきましょう。

まとめ

太陽光発電は、太陽の光を活用した環境に優しいエネルギーです。停電時にも電力を供給できる上、売電による収入も期待できます。新築住宅において太陽光発電の導入が増えている一方で、仕組みや費用について理解が不十分なためにトラブルが起きる問題もあります。太陽光発電導入の検討前に、正しい知識を身に着けておきましょう。